2024/11/18

DSISインソールセミナーに参加してきました

こんにちは

アクティブフィジオです!!

NPO法人オーソティックスソサエティ主催

DSISインソールセミナーに参加してきました。

【DSISとは】

DSIS(DYNAMIC SHOE INSOLE SYSTEM)とは、姿勢や歩きを分析する中でバランスを崩してしまっている原因を見つけ出し、その原因を正常な状態に変化させ快適に歩けるように足から全身を整える方法です。

その考え方は、DSIS理論(DSISフィッティング)と定義しており、一人ひとりの姿勢や歩き方などを見ながら全身のバランスを考慮して作製するインソールのことをDSISインソールと呼んでいます。

【DSIS理論に基づくインソール】

DSIS理論に基づくインソールは、全身のバランスを姿勢や歩き方から判断し、バランスを崩してしまっている原因となる動きを変化させる事を目的として作製するインソールです。

より効果を高めるため、インソールだけではなく、身体・足・靴下・靴などを分析し整えることで全身のバランスを最適化させることを目的としています。

当店の理学療法士である菊地はDSIS理論を理学療法士養成校の時から学び実践しており

DSIS理論については10年以上のキャリアがあります。

姿勢や歩きに関するお悩みや靴に関する相談も専門的に対応いたしますので、是非ご相談ください。

https://orthotics-society.or.jp/

![DSISインソールセミナーに参加してきました]()

2024/11/11

当店の考え方1「どこを施術するか」

こんにちは

アクティブフィジオです!

当店が施術を行う際に考えていることを少しづつお話していこうと思います

第1弾は「"どう施術するか"ではなく"どこを施術するか"」です

一見すると当たり前のように見えるかもしれませんが

それを判断するには運動機能の専門職である理学療法士としての

知識・経験・技術の全てが詰まっています

今回は腰痛を例に挙げてみます

腰痛は特異性腰痛と非特異性腰痛の2つに分類されます

それぞれの意味は以下の通りです

特異性腰痛とは医療機関での画像診断で痛みとの因果関係が断定できる腰痛

非特異性腰痛とは画像診断では痛みとの因果関係が断定できない腰痛

統計学的に特異性腰痛は15%、非特異性腰痛は85%と言われています

ここで注意すべきことは、非特異性腰痛が85%だからといって

あなたの腰痛がその85%に含まれているとは画像診断をしないと断定できないという点です

特異性腰痛の場合は医師の業務範囲になりますので、医療機関で治療をしてください

そのため、今回例に挙げた腰痛では医療機関で画像診断をした結果

非特異性腰痛と判断された方のケアが当店の仕事になります

非特異性腰痛の原因を見極める上で当店が考えるポイントは4つです

・椎間関節性

・椎間板性

・仙腸関節性

・筋筋膜性

この4つのどの要素が痛みを発しているのかを

様々なテストをして判断していきます

そして、原因となる部位や組織が絞れた段階で実際に施術を行い

腰痛が除去できるかテストを行います

腰痛が除去できていれば非特異性腰痛の原因が特定できたことになります

ここまでは、あくまで仮説と検証を行ったテストに過ぎません

重要なのは、その組織がなぜ痛みを発したのかです

それを特定するために理学療法士の専門である動作分析によって

力学的負荷を解明していきます

その力学的負荷を除去または軽減することで繰り返してしまう原因を取り除くことができると考えています

大まかではありますが、当店ではこのような考え方とプロセスでクライアント様の不調や悩みに向き合っています

次回も当店の考え方についてお伝えできればと思います

最後まで読んでいただきありがとうございました

![当店の考え方1「どこを施術するか」]()

![当店の考え方1「どこを施術するか」]()

2024/11/09

予防理学療法学会1日目終了

こんにちは

アクティブフィジオです!!

本日は第11回日本予防理学療法学会学術大会1日目に参加してきました。

参加した公演は以下の通りです

『心不全パンデミック時代の予防と課題』

座長:佐藤 聡見 先生 福島県立医科大学

上月 正博 先生 山形県立保険医療大学

疼痛の予防理学療法

座長:井上 雅之 先生 愛知医科大学

『労働者に対する痛みの予防-産業保険における理学療法士の役割-』

松垣 竜太郎 先生 産業医科大学産業生態科学研究所作業関連疾患予防学

『地域在宅高齢者における疼痛の特性とその予防戦略』

平瀬 達哉 先生 神奈川県立保健福祉大学

『疼痛の慢性化に対する理学療法』

平川 善之 先生 福岡リハビリテーション病院

『人生100年時代のライフコースを支えるリハ栄養最前線-運動・口腔・栄養管理の三位一体アプローチ-』

座長:井上 達郎 先生 新潟医療福祉大学

『ライフコースを支えるリハビリテーション栄養の基本』

藤原 大 先生 坂総合病院

『人生100年時代のライフコースを支える食事と栄養』

酒井 友恵 先生 大崎市民病院

『高齢者の摂食嚥下障害における予防的アプローチの可能性』

森 隆志 先生 一般財団法人脳神経疾患研究所付属総合南東北病院

『機能・活動・参加・QOLを高める運動に必要な栄養評価着眼のポイント-多職種実践とその実際-』

折内 英則 先生 一般財団法人脳神経疾患研究所付属総合南東北病院

2日目も参加してきます。

![予防理学療法学会1日目終了]()

2024/11/08

足の外科学会2日目終了

こんにちは

アクティブフィジオです!!

本日は第49回日本足の外科学会2日目に参加してきました。

参加した公演は以下の通りです

リハビリ・バイオメカニクス 1

座長:渡邉 耕太 先生 札幌医科大学理学療法学第二講座

『足部内在筋・外在筋に対する新たな運動が歩行・走行中の足部内運動に与える影響』

畔柳 瑛一 先生 森ノ宮医療大学大学院保健医療学研究科

『足部内在筋の機能強化が歩行時の足部運動および床反力特性に及ぼす影響 ―血流制限下神経筋電気刺激を用いた介入効果―』

岡村 和典 先生 県立広島大学保健福祉学部理学療法学コース

『ライフセーバーと健常成人におけるバランス能力と足部筋活動の比較』

鈴木 開 先生 聖マリアンナ医科大学整形外科学講座/早稲田大学大学院スポーツ科学

研究科

『足部ねじれ剛性・内側縦アーチ高と両脚着地動作における足部運動力学的動態の関連』

江沢 侑也 先生 東京工業大学環境・社会理工学院

『前方片脚ドロップジャンプ着地動作時の距骨外果間距離の動態測定』

石田 礼乃 先生 広島大学大学院医系科学研究科スポーツリハビリテーション学研究室

『足関節果部骨折術後症例における荷重位背屈可動域に関連する因子について』

溝田 丈士 先生 副島整形外科病院

『変形性足関節症患者における歩行中の動的安定性とその特徴』

宮原 敏郎 先生 広島大学医系科学研究科生体運動・動作解析学

『シミュレーション解析による足関節角度と足関節モーメントの変化がランニング中のアキレス腱張力に及ぼす影響』

高林 知也 先生 新潟医療福祉大学運動機能医科学研究所

リハビリ・バイオメカニクス 2

座長:大内 一夫 先生 福島県立医科大学整形外科

『足関節前後方負荷時における内側靱帯各線維束の荷重分担 ―6自由度ロボットシステムを用いての生体力学的解析―』

高橋 克典 先生 済生会小樽病院整形外科

『骨盤機能と足関節捻挫の関連』

富永 健太 先生 秋田大学大学院医学系研究科医学専攻機能展開医学系整形外科学講座

『足関節外側靱帯損傷者における足関節円運動の運動特性』

源 理緒 先生 広島大学大学院医系科学研究科生体運動・動作解析学

『足関節の不安定性がSingle leg Drop Landing のキネマティクスに及ぼす影響 ―3次元動作解析による検討―』

大堀 航輔 先生 季美の森整形外科

『足関節外側靱帯損傷患者における1週目の歩行活動時間と患側片脚立位の重心動揺変化との関連』

中山 和洋 先生 あさのひ整形外科クリニック

『前脛骨筋・長腓骨筋の付着部形態および第一足根中足関節の関節面の形態と関節軟骨変性の関係』

坂本 航大 先生 新潟医療福祉大学運動機能医科学研究所

『新鮮凍結未固定遺体における,脛距踵関節固定術時の逆行性髄内釘刺入部と外側足底動脈との位置関係』

殿谷 一朗 先生 高松赤十字病院整形外科

『足底腱膜炎患者のSAFE-Qと歩行パラメータの関連 ―時空間因子と足部動態に着目して―』

平野 健太 先生 船橋整形外科病院市川クリニック理学診療部

仮説の域を出ませんが、足の安定性に影響を与える足部内在筋(足のインナーマッスル)の新たなトレーニング方法について考える機会をいただきました。

![足の外科学会2日目終了]()

![足の外科学会2日目終了]()

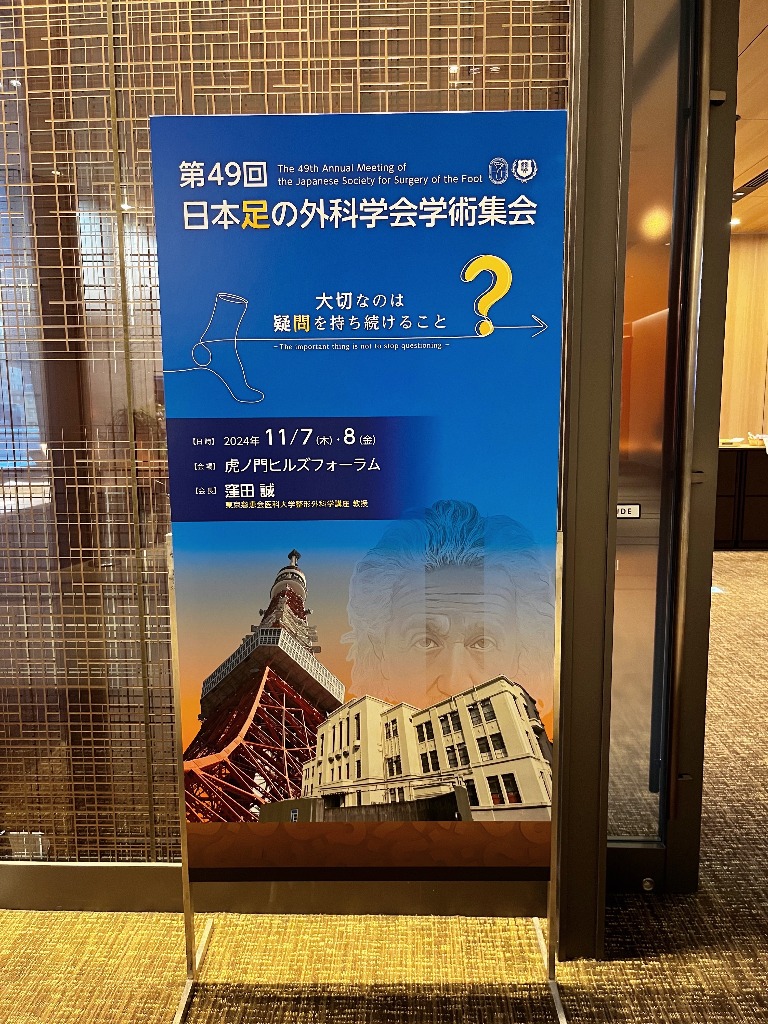

2024/11/07

日本足の外科学会1日目終了

こんにちは

アクティブフィジオです!!

本日は第49回日本足の外科学会に参加してきました。

参加した公演は以下の通りです

『直立二足歩行を支えるヒト足部構造の機能と進化』

座長:窪田 誠 先生 東京慈恵医科大学整形外科学講座

荻原 直道 先生 東京大学大学院理学系研究科生物化学専攻

もう一度学ぶインソール・靴 ―考え方を知る・今後の展開―

座長:羽鳥 正仁 先生 仙塩利府病院

青木 孝文 先生 医療法人財団順和会山王病院整形外科/国際医療福祉大学臨床医学研究センター

『足の形態変化に応じた靴作り ―成人女性の足の経時変化に着目して―』

市川 将 先生 株式会社アシックススポーツ工学研究所人間特性研究部

『バランスケア対応 ―歩くための靴と靴内調整―』

佐々木 克則 先生 一般社団法人フット&ボディバランスアジャストメント機構

『足の外科 足装具(足底装具)私たちはこうしている』

西山 由教 先生 株式会社エヌ・オー・ティー営業部

『オートペディシューテクニックを応用した靴とインソール作成の取り組み』

久世 泰雄 先生 株式会社アルカ

エビデンスは多い分野ではありませんが、踵骨や距骨下関節から歩きをコントロールし正常な運動連鎖に導くことで変形性関節症などの退行性疾患を予防できるのではないかと参加していた整形外科医とも考えを共有できました。

2日目も参加してきます。

![日本足の外科学会1日目終了]()

2024/11/06

11/7は日本足の外科学会に参加してきます。

こんにちは

アクティブフィジオです

11/7は第49回日本足の外科学会学術集会に参加のため日中不在となります。

20:30以降のみ受付となります。

ご了承ください。

![11/7は日本足の外科学会に参加してきます。]()

![11/7は日本足の外科学会に参加してきます。]()